Figure 1 – Production mondiale de fibres par type entre 1980-2030 – Source

Pour réduire l’utilisation des matières premières, il faut consommer moins et autrement. Beaucoup de personnes ont sans doute une image d’austérité à ce sujet. Cela pourrait expliquer pourquoi la politique d’économie circulaire note régulièrement qu’une plus grande attention devrait être accordée aux stratégies de circularité plus élevée, c’est-à-dire consommer moins et différemment, mais ne fournit par la suite que peu de détails à ce sujet.

Pourtant, il existe de nombreux exemples réussis montrant qu’il est déjà possible de consommer moins et différemment. Ce chiffre ne fera qu’augmenter dans un avenir proche, compte tenu des succès déjà obtenus. Cet article vise à montrer, à l’aide d’exemples de réussites existantes et d’initiatives en cours, combien une telle société peut encore être bénéfique. RNB trouve cela important car consommer moins et différemment, (“consuminderen” et “consumeranderen” en néerlandais), ne réussira que si les consommateurs et les producteurs sont prêts à l’accepter.

Malheureusement, le changement climatique, la perte de biodiversité et d’autres problèmes environnementaux mettent le temps à rude épreuve. C’est pourquoi nous appelons les politiciens et les députés à promouvoir activement une vision et à montrer par des exemples à quel point un tel avenir dans lequel nous consommons moins et différemment peut être beau. Il est essentiel d’inclure les Pays-Bas dans cette vision large de l’avenir afin de susciter un soutien à la politique actuelle et future (d’économie circulaire).

Le gouvernement néerlandais a soumis la stratégie nationale sur les matières premières à la Chambre des représentants en décembre 2022 et le programme national d’économie circulaire (NPCE) en février 2023. Le troisième document politique, le Programme national de politique environnementale (NMP), devrait être adopté fin 2023. Les trois documents politiques sont pertinents pour l’économie circulaire.

Le NMP portera sur la manière dont le gouvernement veut garantir un environnement de vie sain, propre et sûr d’ici 2050 et rendre les risques environnementaux négligeables. Le NMP le fera sur la base de trois tâches principales, parmi lesquels une économie durable et circulaire (voir figure ci-dessous). Le NPCE en est en fait une élaboration.

Via l’utilisation néerlandaise de matières premières, le NPCE veut faire face au défi climatique, au défi de la biodiversité, à la création d’un environnement propre et d’un cadre de vie sûr et propre, et contribuer à la sécurité d’approvisionnement en matières premières. La sécurité d’approvisionnement concerne la disponibilité des matières premières pour l’économie néerlandaise. La politique relative aux matières premières critiques est définie dans la Stratégie nationale sur les matières premières.

La figure ci-dessous montre la relation entre les trois documents politiques. Le NMP et le NPCE partagent comme tâches principales un environnement de vie sain et plus propre ainsi que des écosystèmes et une biodiversité vitaux. Le NMP examine toutes les causes et solutions pour ces tâches principales. Le NPCE se concentre sur l’utilisation des ressources comme cause et solution.

RNB a mené une analyse plus approfondie du NPCE (voir ici) et de la Stratégie nationale sur les matières premières (voir ici). Le NPCE fournit l’aperçu le plus complet de la politique d’économie circulaire du gouvernement pour les années à venir.

Le NPCE s’écarte sur un point important du programme politique gouvernemental Circulaire Pays-Bas en 2050 de 2016. Circulaire Pays-Bas en 2050 a toujours pour objectif principal de réduire l’utilisation de matières premières. Pour le NPCE, réduire l’utilisation des matières premières est tout au plus un moyen de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, de réduire la pression environnementale et de garantir l’approvisionnement en matières premières de l’économie néerlandaise.

Le NPCE affirme même dans son introduction que « notre économie du futur nécessite des matières premières plus nombreuses et différentes que notre économie jusqu’à présent ». Dans le même temps, le NPCE déclare en outre que l’utilisation néerlandaise de matières premières, tant au niveau national qu’à l’étranger (mais pour l’économie néerlandaise), doit être réduite. Le NPCE souhaite aujourd’hui réduire cette empreinte matières premières de 50 % d’ici 2030 et de 75 % d’ici 2050.

Le NPCE est donc un peu confus quant à cette empreinte matière première. Dans les pages précédant la mention de ces objectifs de réduction des matières premières de 50 % et 75 %, le NPCE déclare également qu’il souhaite réduire l’empreinte néerlandaise des matières premières (uniquement) de telle sorte que notre utilisation de matières premières reste dans les limites planétaires . Dans le NPCE, la réduction des ressources n’est donc pas un objectif en tant que tel, mais un moyen de rentrer dans les limites planétaires. Cela ne doit pas nécessairement correspondre à une réduction de 50 à 75 % de la consommation de matières premières. Le NPCE souhaite toujours étudier ce lien entre l’utilisation des matières premières, le changement climatique, la biodiversité et un environnement et un cadre de vie plus propres.

Le NPCE souligne que les conséquences environnementales de notre utilisation de matières premières ne doivent pas être répercutées sur d’autres pays. Cependant, il ne fait aucune mention du partage équitable de notre prospérité matérielle avec les pays qui sont loin derrière nous dans ce domaine. Cette dernière solution est peut-être inhérente à l’intention politique de garantir que l’empreinte des matières premières néerlandaises reste dans les limites planétaires. C’est très implicite.

RNB préconise que la réduction de l’utilisation des matières premières, tout comme aux Pays-Bas sera circulaire en 2050 , soit à nouveau explicitement incluse comme objectif principal (tâche principale) dans la politique d’économie circulaire. Ceci est conforme aux recommandations du Groupe d’experts internationaux sur les produits de base des Nations Unies. Dans son étude des ressources de 2019, il affirme que l’utilisation de matières premières dans les pays à revenu élevé doit et peut être réduite à un point tel que, à l’intérieur des frontières planétaires, les pays à faible revenu puissent partager à parts égales une prospérité toujours croissante.

Moins d’utilisation de matières premières nécessite une consommation moindre et différente. Pensez au covoiturage et à la réparation des vêtements au lieu d’en acheter de nouveaux. Quand on pense consommer moins et autrement, on pense vite à l’austérité. Certes, la recherche de consommer moins (“consuminderen”) et de consommer différemment (“consumanderen”) donne rapidement lieu à des astuces comme faire ses courses plus consciemment, ne rien acheter pendant un mois et faire un ménage en profondeur. Généralement dans le but d’avoir un aperçu du peu dont une personne a réellement besoin et de la quantité d’espace et d’argent qu’elle peut économiser.

En ces temps de forte inflation, économiser de l’argent est bien sûr un bonus. En même temps, nous préférons ne rien abandonner à notre guise, et la propriété est un signe de prospérité et de réussite. Cela crée un « paradoxe circulaire ». Marko Hekkert, directeur de l’Agence d’évaluation environnementale PBL, le souligne lors d’une récente conférence. Faire réparer des choses est souvent coûteux – si cela est même possible – et le dernier smartphone est plus souhaitable pour de nombreuses personnes qu’un ancien mais toujours fonctionnel.

Il n’est pas non plus facile pour les consommateurs de faire réparer leurs appareils ou produits cassés. Le neuf est souvent moins cher, les produits sont difficiles, voire impossibles à réparer, ou encore un réparateur est difficile à trouver. Heureusement, de nos jours, les gens peuvent apporter gratuitement leurs objets cassés, en particulier leurs appareils électroménagers, dans de nombreux cafés pour les réparer. Il existe également depuis peu un annuaire des réparateurs auprès d’entreprises reconnues pour la réparation d’appareils électroniques grand public (qui doit être complété par des entreprises de réparation). L’Europe réfléchit actuellement activement à la manière dont le droit à la réparation des consommateurs devrait être réglementé.

Il existe déjà de nombreuses innovations qui nous aident à consommer moins. Le smartphone en fait partie. En plus de passer des appels téléphoniques, vous pouvez également prendre des photos, écouter de la musique, rechercher des informations, envoyer des e-mails, etc. Avec un smartphone, vous n’avez plus besoin de tous ces appareils séparés. Cela nous a rendu la vie plus facile à bien des égards.

Le smartphone en remplacement du Walkman, de l’appareil photo, etc. n’est qu’une des nombreuses innovations qui ont rendu la vie plus amusante et plus facile. D’ailleurs, le fairphone va encore plus loin en termes de circularité, car, par exemple, l’appareil photo ou l’écran peuvent être remplacés et mis à niveau. Nous aimerions mentionner ici quelques autres innovations circulaires ou innovations ayant des bénéfices circulaires.

Toujours dans le domaine numérique, des services tels que Spotify et Netflix rendent superflues les CD contenant de la musique ou des images (~ 17 grammes de plastique) et leurs boîtes en plastique (~ 75 grammes). Parallèlement, les ventes de musique et d’images sur CD ont fortement chuté. Cela permet d’économiser beaucoup de plastique. La question de savoir si la consommation d’énergie de ces services de streaming entraîne ou non plus de changement climatique – comparé à la production de tout ce plastique et son traitement en fin de vie – fait débat.

Une innovation plus ancienne est l’agrafeuse sans agrafes , qui utilise une encoche astucieuse pour maintenir plusieurs pages ensemble sans agrafes. Vous n’avez donc pas à vous soucier d’une agrafeuse « vide ». Cela permet également d’économiser des coûts pour les agrafes et d’éviter que le métal ne se retrouve dans les vieux papiers.

Les tablettes de lavage sont courantes depuis longtemps. Grâce à leur quantité dosée de lessive, les tablettes de lessive évitent une utilisation excessive de lessive en vrac par les consommateurs. Les produits peu emballés tels que les barres de shampoing, les lotions capillaires et les comprimés de dentifrice ne sont pas encore courants, mais sont déjà disponibles dans la plupart des pharmacies.

Récemment, les médias ont appris qu’une brasserie allemande lançait de la bière en poudre. Cela réduit le contenu d’une bouteille de bière de 90 % (en eau) et la bouteille de bière elle-même n’est plus nécessaire. Cela réduit considérablement les coûts financiers et environnementaux du transport.

Les boissons gazeuses sous forme de poudre ou de sirop permettent également d’économiser un volume considérable de transport d’eau et de bouteilles en plastique. Il est peu notoire que les consommateurs peuvent déjà utiliser une machine à eau gazeuse avec, entre autres, une bouteille pétillante de Sodastream et des sirops Pepsi. Le secteur de la restauration utilise depuis bien longtemps des systèmes de robinetterie ou des systèmes postmix (voir par exemple ici et là).

Des bibliothèques d’outils peuvent déjà être trouvées dans de nombreux endroits en Belgique (comme ici et là). Pourquoi voudriez-vous posséder une perceuse si vous ne l’utilisez que quelques fois par an ? Il en va de même pour un scarificateur qui n’est utilisé qu’une seule fois au printemps et en automne pour aérer la pelouse du jardin. Les personnes qui ne souhaitent effectuer que des travaux occasionnels ou qui n’ont pas de place pour de nombreux outils de jardinage peuvent emprunter les outils dont ils ont besoin dans la bibliothèque d’outils pour une petite somme. Il existe désormais également une bibliothèque d’outils de ce type à La Haye et, espérons-le, d’autres suivront bientôt aux Pays-Bas.

En plus des bibliothèques d’outils, la Belgique dispose également de bibliothèques pour bébés avec du matériel pour bébé, de Wielekes pour “faire grandir” les vélos des enfants, de ludothèques avec des jeux, de kayaks et de bateaux partagés, etc. Les Pays-Bas peuvent prendre exemple sur leurs voisins du sud. Par ailleurs, les ludothèques existent depuis longtemps aux Pays-Bas.

Le covoiturage est peut-être l’exemple le plus connu de la tendance du partage. Dans les centres-villes très fréquentés, les gens choisissent de plus en plus de ne pas avoir leur propre voiture, mais optent pour le covoiturage via des plateformes de partage ou des services tels que « Wheels for all » ou Cambio. Cela signifie que moins de voitures sont nécessaires et qu’elles ne passent plus 90 % ou plus de leur temps inutilisées sur le bord de la route.

Moins connue est une autre plateforme de partage telle que Peerby. Ici, tout peut être emprunté et partagé. Une fonction de recherche permet de trouver ce dont vous avez besoin dans votre propre région et de conclure ensuite des accords sur son utilisation.

De nombreuses villes disposent de magasins zéro déchets où les consommateurs remplissent leurs propres emballages de produits séchés tels que du riz, des pâtes, des céréales, des haricots, des lentilles, des morceaux de soja, des herbes, etc. On trouve également des détergents liquides et des détergents à vaisselle. Les produits liquides comestibles, comme les produits laitiers, sont conditionnés en bouteilles qui sont re remplies via un système de consigne. De nombreux produits alimentaires peuvent également être commandés en ligne sans ou avec peu d’emballage.

Divers endroits disposent de boutiques de cadeaux où les gens peuvent récupérer ou livrer des articles gratuitement. Ils constituent un bon complémentaire aux friperies, qui sont généralement bon marché, mais où il faut tout de même payer. De plus en plus de gens placent également de boîtes à cadeaux ou d’échange devant leur porte.

En matière de produits alimentaires, manger différemment et surtout moins peut être moins évident. Après tout, une personne doit manger. Pourtant, il existe également d’innombrables façons de faire la différence.

La manière la plus simple est de manger des fruits et légumes de saison. Ceux-ci sont généralement cultivés aux Pays-Bas, sans nécessiter beaucoup de chauffage dans les serres (nécessaire hors saison). De ce fait, ils sont souvent moins chers et surtout plus savoureux que les fruits et légumes venus de loin et/ou hors saison.

Chaque année, environ 34 kilos de nourriture et 45 litres de boissons sont jetés par personne. La lutte contre le gaspillage alimentaire est donc particulièrement importante. Bien sûr, vous ne devriez tout simplement pas acheter (beaucoup) plus de nourriture que vous n’en mangez. Cependant, il existe également des parties de fruits et légumes qu’il est peu courant de manger (feuilles de carotte ou de fenouil, écorces d’orange), ou que certaines personnes n’aiment pas (écorces de pomme). Ceux-ci sont généralement encore jetés comme déchets, mais il existe de nombreux sites sur Internet proposant des recettes pour les utiliser.

Il existe de nombreuses initiatives intéressantes pour prévenir le gaspillage alimentaire plus tôt dans la chaîne. Via l’application Too Good To Go, les consommateurs peuvent acheter à bas prix des aliments et des boissons invendus dans leur quartier. Grâce à des activités de sensibilisation, Kromkommer s’efforce de garantir que les 10 % de fruits et légumes présentant des irrégularités externes soient consommés (ils sont encore souvent considérés comme invendables à l’heure actuelle). Instock cuisine dans deux restaurants avec des aliments qui n’atteignaient auparavant que le centre de distribution d’une grande chaîne de supermarchés et dispose d’un joli livre de recettes présentant de nombreuses techniques de conservation pour tout ce qui est comestible. De Verspillingsfabriek fabrique des soupes et des sauces à partir de légumes frais laissés par les producteurs, les coupeurs et les grossistes. Ces initiatives et bien d’autres ont rejoint la fondation Ensemble contre le gaspillage alimentaire. Ici, entreprises et organismes publics travaillent ensemble pour réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2030.

Les exemples ci-dessus ne sont qu’une petite sélection des moyens existants pour réduire notre utilisation des ressources en consommant moins et en consommant autrement, sans compromettre notre niveau de vie. Certaines innovations, comme les smartphones et les tablettes de lessive, sont monnaie courante depuis longtemps. Pour d’autres, comme partager des produits avec d’autres utilisateurs, cuisiner avec des fanes de carottes ou se passer des fraises en hiver, nous devrons peut-être encore surmonter certains obstacles. Nous devons également nous demander si les nouveautés sont toujours meilleures ou plus modernes que les anciennes. Parce que la réparation est souvent encore difficile, les gens découvrent quelque chose de nouveau plus rapidement et plus facilement.

Les exemples circulaires ci-dessus s’appuient parfois sur des innovations technologiques, mais la plupart d’entre eux nécessitent principalement une innovation sociale ou un changement dans la façon dont nous sommes habitués à utiliser et à faire les choses, dont nous pensons aux choses existantes et aux alternatives, en adaptant notre idée de la prospérité et du luxe (acheter beaucoup de nouvelles choses). Partager des choses ou les utiliser plus longtemps nécessite également que nous ayons un rapport différent à la possession.

L’innovation sociale pourrait également contribuer à développer des solutions, par exemple, à la grave pénurie actuelle de logements : Selon l’Office européen des statistiques, Eurostat, les Néerlandais sont les plus susceptibles d’avoir une maison avec jardin après l’Irlande et le plus grand nombre de pièces par personne après Malte, et les Pays-Bas ont le pourcentage le plus élevé de personnes vivant dans une maison plus grande que ce dont ils ont besoin. De Correspondent (2021) a approfondi les données néerlandaises et a constaté que, depuis 1900, le prix au m2 a moins augmenté que les salaires (devenant donc plus abordable) et que le nombre de m2 par personne a triplé. Les personnes riches peuvent vivre plus longtemps et ainsi faire monter les prix de l’immobilier, en particulier dans les villes où les prix sont de toute façon plus élevés. Plus généralement, les personnes âgées, en particulier, vivent dans des maisons trop grandes. Ils ont acheté leur maison à une époque favorable et leurs enfants ont déménagé. Déménager leur est désormais difficile en raison du manque de maisons suffisamment petites, mais de nombreux logements supplémentaires sont possibles en divisant les maisons (0,5 million) et en passant à de nouvelles constructions sur des « emplacements vides » dans le même quartier (0,1 million). De Correspondent (2021) a également constaté que, par personne, les Néerlandais vivent dans des zones plus vastes que, par exemple, les Allemands et les Britanniques.

Le mantra actuel pour expliquer la pénurie de logements est « construire, construire, construire » (plus de nouvelles briques). L’article de De Correspondent (2021) soulève la question de savoir si le débat ne devrait pas également porter sur comment et dans quelle mesure nous voulons vivre, et sur la manière de mieux répartir l’espace de vie déjà disponible (moins de nouvelles briques). Ces types de discussions fondamentales ont désormais rarement lieu. Il ne s’agit pas de logement ni d’autres questions difficiles dans lesquelles notre façon actuelle de consommer et de vivre joue un rôle.

Revenons au NPCE et à la Stratégie Nationale des Matières Premières : Beaucoup de gens comprennent que notre façon actuelle de consommer entraîne des problèmes environnementaux tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et la soupe de plastique dans les océans. Autrement, beaucoup de gens comprennent que notre façon de consommer a créé une dépendance géopolitique à l’égard de pays comme la Russie et la Chine. La guerre en Ukraine et la pandémie du coronavirus, entre autres, ont mis ce sujet au premier plan. Il y a également suffisamment de personnes qui comprennent l’importance de consommer moins pour que leurs enfants et/ou les pays les moins prospères puissent partager notre prospérité. Beaucoup moins de gens ont une idée de ce à quoi pourrait ressembler un avenir de consommation moindre (matérielle) et différente, à quel point cela peut être bénéfique, mais cela nécessite de regarder et de faire les choses différemment.

Les exemples ci-dessus montrent que les changements vers une consommation moins et différente sont souvent déjà en cours inaperçus. Mais tout peut aller plus loin et, dans certains domaines de la consommation, des solutions plus fondamentales peuvent être envisagées. C’est au tour du cabinet et des députés de montrer aux Pays-Bas, avec une vision et des exemples, à quel point un tel avenir peut être beau.

Rédigé par Chloé Schwizgebel, Recycling Network Benelux et Nina Maat, Bond Beter Leefmilieu

L’ambition d’une Flandre sans déchets sauvages grâce à un système de consigne ambitieux a-t-elle vraiment été fixée, ou 2023 sera-t-elle une année perdue ?

Malgré cette décision, il est trop tôt pour crier victoire. En effet, le choix de la ministre Demir d’opter pour la consigne ne porte pas forcément pour le système existant et connu, dans lequel les consommateurs rapportent leurs bouteilles vides dans les magasins et récupèrent immédiatement leur argent. Cela bien que ce système fonctionne déjà dans d’autres pays européens. D’ailleurs, une enquête réalisée par Test-Achats en 2021 a montré que plus de 88 % de la population belge accepte de rapporter les emballages aux points de collecte tels que les supermarchés.

La décision prévoit simplement que toutes les boîtes de conserve et les bouteilles en plastique seront consignées d’ici 2025 et que l’industrie disposera d’une année pour tester un nouveau système. Ce nouveau système demandera aux consommateurs de scanner un code QR sur l’emballage et le sac bleu avant de jeter leurs déchets.

Ne nous y méprenons pas : nous soutenons l’innovation. Mais rendre quelque chose qui existe “numérique” n’est pas forcément synonyme d’innovation. L’étude préliminaire commandée par Fost Plus a déjà mis en avant de nombreuses questions concernant la vie privée, la fraude et l’accessibilité du système de consigne numérique. En effet, tous les citoyens n’ont pas accès aux applications numériques ou même à un compte en banque. Ensuite, il s’agit de savoir qui supportera les coûts et les contraintes supplémentaires. Avec une consigne numérique, les coûts supplémentaires liés à l’impression des QR-codes sur les canettes pourraient par exemple être répercutés sur les consommateurs. En outre, il n’est pas certain que tous les producteurs puissent se mettre à niveau du nouveau système à temps, compte tenu notamment des nombreuses questions de faisabilité. Enfin, la question clé est la suivante : ce système réduira-t-il les déchets sauvages ? Il semble par exemple que les citoyens pourraient toujours laisser leurs emballages dans les déchets sauvages après les avoir scannés. Enfin, on ne sait pas si ce système contribuera à une économie réellement plus circulaire pour les emballages, en améliorant vraiment la collecte sélective ou en facilitant la mise en place d’un système pour les emballages réutilisables.

Ces faiblesses du système numérique ont d’ailleurs convaincu le Pays de Galles d’opter pour un système de consigne classique après des tests pilotes similaires sur cette consigne numérique.

Alors que le système de consigne classique a déjà fait ses preuves, le système numérique n’a plus que six mois pour faire ses preuves en Belgique. Son succès ou son échec dépendra de quelques éléments déterminants. Tout d’abord, pour qu’un système de consigne soit efficace, il doit réduire les déchets sauvages, et donc les coûts associés pour les citoyens et l’environnement. Deuxièmement, il doit être accessible à tous, indépendamment de l’âge, de la santé, de la mobilité ou de la capacité financière, avec ou sans internet, smartphone ou compte en banque. Troisièmement, il ne doit pas être 100% fiable en ce qui concerne la fraude et le respect des données privées.

La phase de pilotes de cette consigne numérique en Flandre ressemble davantage à une ultime tentative du secteur de l’emballage de se soustraire à ses responsabilités et donc à une perte de temps qui aurait pu être mieux investie dans la réduction des déchets sauvages. Une véritable innovation, par exemple, miserait sur l’éco-conception et la circularité des produits, en pensant déjà au réemploi en amont de la chaîne de production.

La ministre wallonne de l’environnement, Céline Tellier, adopte donc une approche différente de celle de la Flandre. Elle aussi souhaite mettre en place la consigne en 2025 et a donc elle-même commandité une étude préparatoire sur la meilleure option. À cette fin, l’étude se fait de manière concertée avec les autres régions et les pays voisins, afin de garantir l’uniformité et l’accessibilité du système pour les citoyens.

Tout au long de ces projets pilotes, nous continuerons donc à insister sur la transparence, sur une planification claire avec des échéances précises et sur l’implication des différentes parties prenantes. De cette manière, nous atteindrons l’objectif premier de la consigne : moins de déchets sauvages dans notre environnement grâce à un système de consigne efficace et accessible en 2025.

Le Programme national pour l’économie circulaire (NPCE), qui vient d’être publié, comporte de nombreux points positifs. Par exemple, les voies consultatives pour les groupes de produits prioritaires fournissent des indications précieuses (chapitre 3), les mesures de soutien pour ces groupes de produits et d’autres sont essentielles (chapitre 4), et la bonne gouvernance des politiques d’économie circulaire est une priorité (chapitre 5). La tarification des dommages causés à l’environnement par les produits, ainsi que les exigences en matière de réparabilité et de conception sont également des mesures intéressantes.

Peut-être devrions-nous entrer dans les détails de toutes les bonnes choses contenues dans le NPCE. Toutefois, nous souhaitons attirer l’attention sur les raisons pour lesquelles ce nouveau plan de politique circulaire inquiète encore Recycling Netwerk Benelux (RNB). En effet, par rapport au précédent programme politique gouvernemental Nederland Circulair in 2050 de 2016, l’ambition du NPCE pour la politique d’économie circulaire a changé. De facto, la nouvelle ambition est un pas en arrière (considérable). Cela nécessite bien sûr une introduction et une explication.

L’avant-propos de la secrétaire d’État Vivianne Heijnen contient une phrase révélatrice : “Les Pays-Bas veulent être totalement circulaires d’ici 2050, avec le moins de déchets possible et sans gaspillage inutile de matières premières”. Qu’entendez-vous par “sans gaspillage inutile de matières premières” ? Dans Nederland Circulair pour 2050 parlait encore d’une réduction substantielle de l’utilisation des métaux primaires, des minéraux et des matières premières fossiles, à savoir une réduction de moitié d’ici 2030 et une circularité totale d’ici 2050.

Le secrétaire d’État mentionne les déchets avant les matières premières. Cela ne veut évidemment rien dire, mais donne l’impression que moins de déchets est plus important que moins de matières premières. De plus, il n’y a pas d’explication sur ce qu’on entend par “sans gaspiller inutilement les matières premières”. S’il est pris au pied de la lettre, il s’agit en fait aussi de déchets. En effet, les déchets sont des matières premières extraites mais qui ne sont pas (plus) utilisées. Il s’agit d’un gaspillage qui doit être évité. Cela n’a pas grand-chose à voir avec une moindre utilisation des matières premières en tant que telles. Le langage ambigu utilisé par la secrétaire d’État soulève à tout le moins des questions sur ce à quoi elle se réfère exactement.

Le résumé du NPCE indique ensuite que le passage à l’économie circulaire consiste à “…. de contribuer, par l’utilisation des matières premières, au défi climatique, au défi de la biodiversité, à la création d’un environnement propre et d’un cadre de vie sûr et propre, et de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en matières premières. Dans une économie circulaire, presque seules les ressources primaires, secondaires et durables réutilisables sont en circulation. Les produits sont fabriqués, distribués et consommés dans des cycles fermés. Ainsi, la valeur des matières premières, des matériaux et des produits est préservée le plus longtemps possible, ce qui se traduit par une absence quasi-totale de déchets.”

Cette citation montre qu’il est important de modifier notre utilisation des ressources pour réduire la pression sur l’environnement et garantir la sécurité de l’approvisionnement en matières premières. Elle indique également que la fermeture des cycles de production est un moyen efficace d’y parvenir et d’éviter les déchets. Comme si la circulation infinie de matériaux secondaires (en quantité illimitée) était l’essence même de l’économie circulaire. Une fois de plus, cela ne tient absolument pas compte de la nécessité d’utiliser beaucoup moins de matières premières.

La page 18 du NPCE explique pourquoi les précédents objectifs de réduction de l’utilisation des ressources néerlandaises ont été abandonnés. En fin de compte, il s’agit de contribuer au défi climatique, au défi de la biodiversité, à la création d’un environnement propre et d’un cadre de vie sûr et propre, et de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en matières premières grâce à notre utilisation des matières premières.

Pour être clair, RNB travaille depuis des années pour répondre à la liste croissante des questions environnementales urgentes (en partie) par le biais de notre utilisation des matières premières. Il s’agit non seulement du climat, de la biodiversité et des déchets, mais aussi de l’azote, des déchets sauvages et de la soupe de plastique, entre autres. C’est pourquoi RNB s’est fortement engagé, par exemple, à réduire les emballages inutiles (comme ceux des fruits et légumes), à stimuler les emballages réutilisables (comme dans le secteur du e-commerce, par le biais du partenariat Mission Reuse), et à introduire largement la consigne comme condition préalable pour faire décoller correctement le recyclage aujourd’hui et, à terme, la réutilisation.

RNB soutient donc pleinement l’ambition du NPCE d’aborder les questions environnementales par le biais de l’utilisation des ressources. Il est logique que la sécurité de l’approvisionnement joue également un rôle.

Cependant, ce qui inquiète RNB, c’est que l’utilisation de moins de matières premières en tant que telles n’est plus un objectif de la NPCE, ni un élément de l’analyse des problèmes. C’était encore le cas du Nederland Circulair in 2050. L’augmentation de l’utilisation des ressources est un autre “[De plus, cette] évolution […] qui peut […] conduire à une inégalité croissante dans l’accès aux matières premières, les groupes de population les plus pauvres en souffrant le plus. Cela a une incidence sur la réalisation (ou non) des objectifs de développement durable (ODD)”.

Plus précisément, le NPCE affirme que “[En bref,] notre économie du futur nécessitera des matières premières plus nombreuses et différentes de celles de notre économie actuelle. Pour certaines matières premières, y compris les matières premières critiques, les stratégies circulaires ne peuvent pas répondre à l’augmentation de la demande à court terme et devront en mettre davantage en circulation.”

Nederland Circulair in 2050 vise à réduire de moitié notre utilisation de métaux primaires, de minéraux et de matières premières fossiles d’ici à 2030 et à devenir totalement circulaire d’ici à 2050. Le NPCE suppose une augmentation de notre utilisation future de matières premières. Le résumé du NPCE explique l’expression “entièrement circulaire” d’ici 2050 par le fait que “les impacts environnementaux de l’utilisation des ressources dans une économie circulaire, c’est-à-dire de l’ensemble de la production et de la consommation néerlandaises, se situent alors dans des limites “planétaires””. Une économie circulaire avec plus de matières premières mais dans les limites de la planète ne nous semble pas compatible.

Le mois dernier, s’adressant aux partis de gauche et de coalition à la Chambre basse, le professeur Jason Hickel, du mouvement Degrowth, a dénoncé le réalisme de l’augmentation de la production dans les limites de la planète. C’était après la publication du NPCE. Les recommandations déjà anciennes du Panel international des ressources des Nations unies vont dans le même sens.

Dans son identification des matières premières de 2019, le Groupe international des matières premières des Nations unies examine les tendances de l’utilisation des produits de base à l’échelle mondiale. Il montre que l’extraction des ressources mondiales a plus que triplé depuis 1970, les pays à revenu(s) élevé(s) en particulier récoltant les bénéfices au détriment des pays à revenu(s) faible(s). Selon le groupe d’experts, l’utilisation des ressources dans les pays à revenu élevé doit et peut être réduite de manière à ce que les pays à faible revenu puissent bénéficier proportionnellement d’une prospérité toujours croissante, mais dans les limites de la planète.

Contrairement au NPCE, mais conformément à Nederland Circulair in 2050, l’International Commodity Panel plaide donc pour une réduction de l’utilisation des matières premières dans les pays riches comme les Pays-Bas. Le PBL, dans son Integral Circular Economy Report 2023 (ICER-2023), parle lui aussi d’utiliser “des matières premières radicalement moins nombreuses et plus efficaces”. Même le Conseil économique et social (SER), dans son avis récent, parle d’utiliser moins de matières premières. RNB ne comprend donc pas pourquoi le NPCE part maintenant du principe que l’augmentation de l’utilisation des ressources aux Pays-Bas est nécessaire et souhaitable. Le RNB ne comprend pas non plus pourquoi, malgré une utilisation accrue des ressources, le NPCE pense pouvoir respecter les limites planétaires.

Les objectifs de réduction pour 2030 et 2050 dans Nederland Circulair in 2050 concernent la diminution de l’utilisation primaire des métaux, des minéraux et des matières premières fossiles, appelées en abrégé matières premières abiotiques. Il s’agit à la fois des matières premières et des matériaux (primaires) nouvellement fabriqués à partir de ces dernières.

Nederland Circulair in 2050 vise à réduire l’utilisation des matières premières abiotiques par le biais de trois objectifs stratégiques. Deux d’entre eux concernent l’utilisation plus efficace des matières premières dans les chaînes de produits existantes (1er objectif) et nouvelles (3e objectif). L’autre objectif (2e) vise à remplacer les matières premières fossiles, critiques et produites de manière non durable par des matières premières produites de manière durable, renouvelables et largement disponibles.

Pour ce deuxième objectif stratégique, l’objectif de substitution, le remplacement par des matières premières d’origine biologique (c’est-à-dire des matières premières biotiques, des matières premières biosourcées ou de la biomasse) est souvent considéré comme une interprétation. Cependant, le programme de transition pour la biomasse et l’alimentation de 2018 souligne que la biomasse n’est pas non plus disponible indéfiniment (en tout cas pas de la manière dont elle est produite actuellement). L’augmentation de la population mondiale et des niveaux de prospérité accroît la demande alimentaire, et la transition énergétique entraîne déjà une demande substantielle de biomasse. La disponibilité des terres pour la production d’aliments et de biomasse est également limitée, car l’espace est également nécessaire pour les loisirs et la conservation et la restauration de la biodiversité. La capacité de charge écologique de la Terre est déjà dépassée en raison de la nature et de l’ampleur de l’agriculture actuelle. Le programme de transition “Biomasse et alimentation” est clair à ce sujet.

En bref, il y a toujours quelque chose à dire contre l’idée d’une utilisation accrue des ressources et contre l’ambition de rester dans les limites de la planète. Le NPCE semble prendre ses désirs pour des réalités.

Nederland circulair in 2050 a toujours pour principal objectif la réduction des matières premières. Le NPCE le remplace par un cadre pour quatre nouveaux objectifs clés à développer davantage. Ces quatre objectifs principaux, appelés objectifs d’impact, concernent 1) la lutte contre le changement climatique, 2) la restauration de la biodiversité, 3) un environnement et un cadre de vie plus propres, et 4) une sécurité accrue de l’approvisionnement en matières premières.

D’ici 2050, le NPCE souhaite “qu’au moins l’utilisation des ressources pour la production et la consommation néerlandaises soit réduite au point de se situer dans les limites planétaires et que l'”espace opérationnel sûr” qui en résulte pour les Pays-Bas (…)”. Cela semble conforme à ce que le Panel international des ressources dit à ce sujet dans son identification des matières premières de 2019 (voir ci-dessus). Cet espace opérationnel sûr pour les Pays-Bas doit alors permettre une répartition égale des richesses au niveau mondial. Le NPCE ne dit rien d’autre à ce sujet.

Le NPCE souhaite étudier le lien entre l’utilisation des ressources et leur impact sur l’environnement. Cela devrait permettre de mieux comprendre le lien entre les objectifs d’impact et l’espace opérationnel sûr. Sur cette base, le NPCE souhaite fixer un nouvel objectif ambitieux de réduction de l’utilisation des ressources d’ici à 2030, avec une perspective jusqu’en 2050. Le NPCE n’explique pas comment cet objectif de réduction ambitieux est lié au postulat susmentionné du NPCE selon lequel notre économie de demain sera composée d’un plus grand nombre de matières premières différentes. Il n’est donc pas clair dans quelle mesure l’objectif ambitieux de réduction des matières premières est en contradiction avec ce postulat.

Cet objectif de réduction ambitieux se rapportera à l’utilisation totale des matières premières néerlandaises tout au long de la chaîne internationale. Ce que l’on appelle l’empreinte des matières premières reflète l’utilisation totale des matières premières primaires aux Pays-Bas et ailleurs pour l’économie néerlandaise.

La recherche pour l’élaboration concrète des quatre objectifs d’impact sera commandée par le NPCE en 2023, dans le but d’être en mesure de prendre une décision en 2024. “D’ici là, l’objectif directeur de réduction de moitié des matières premières abiotiques d’ici 2030 reste en vigueur”, précise le NPCE.

Un peu plus loin dans le NPCE, à propos des objectifs de réduction à fixer, on trouve la phrase peu claire suivante : “Nous examinons dans quelle mesure nous pouvons nous aligner sur les taux de réduction proposés pour l’empreinte des matières premières dans le cadre de la taxonomie de l’UE, à savoir 50 % d’ici 2030 et 75 % d’ici 2050.” Cette formulation peu engageante suggère, mais ne réaffirme pas encore, le maintien de l’objectif de réduction de moitié d’ici 2030 et la concrétisation de l’objectif “tout circulaire” d’ici 2050 dans Nederland Circulair in 2050. En outre, il n’est pas clair de savoir comment cela se concilie avec l’hypothèse du NPCE selon laquelle notre économie de demain sera composée d’un plus grand nombre de matières premières et de matières premières différentes.

La réduction de l’utilisation des ressources est l’un des quatre leviers à actionner dans le NPCE pour atteindre ses quatre objectifs d’impact. Selon le NPCE, qui s’appuie sur une note d’orientation du PBL de 2021, les quatre boutons représentent une “simplification” de l’échelle R :

La substitution des matières premières, qui correspond au deuxième objectif stratégique de Nederland circulair in 2050, ne fait toutefois pas partie de l’échelle de circularité. L’échelle de circularité vise à réduire l’utilisation de matières premières dans les chaînes de produits existantes et nouvelles.

Dans le cadre de l’élaboration des 1er et 3e objectifs stratégiques de Nederland circulair in 2050, le projet de système de suivi des progrès vers l’économie circulaire a attribué un rôle important à l’échelle de circularité. Ce faisant, l’avertissement du programme de transition Biomasse et Alimentation a été pris à cœur. Le projet de système de suivi, qui sert de base aux RCED de 2021 et 2023, part du principe que l’utilisation de toutes les matières premières doit être réduite, y compris la biomasse (ou les matières premières biotiques primaires).

La substitution reste donc une stratégie de circularité, mais elle vise à utiliser des matières premières différentes, mais pas moins. L’objectif de substitution n’est donc pas d’un ordre inférieur mais différent de l’objectif de l’échelle de circularité consistant à utiliser moins de matières premières. En fait, le NPCE lui-même le dit dans une note de bas de page de la figure 4 (“La substitution ne fait pas partie de l’échelle R”).

Une étude récente de Potting et al (2022) montre que “ralentir et fermer la boucle” peut également entraîner des réductions significatives de l’utilisation des ressources. Les troisième et quatrième levier du NPCE visent à faire autant que le premier bouton “réduire la boucle”. Cela rend la description du premier bouton “maladroite”. Il serait préférable de décrire “réduire la boucle” comme étant simplement “utiliser moins de produits en s’en débarrassant, en les partageant ou en les rendant plus efficaces” (éliminant ainsi la première partie “Réduire l’utilisation des ressources : utiliser moins de ressources (primaires)”).

Avec cet ajustement mineur, les trois boutons réunis représentent une belle simplification de l’échelle de circularité. Le NPCE l’illustre dans la figure 4.

Le projet de système de suivi de 2018 a évalué les intentions politiques de l’époque sur la mesure dans laquelle les stratégies de circularité étaient prises en compte. Il a conclu que la plupart des intentions politiques de l’époque étaient encore axées sur le recyclage. Malheureusement, peu d’intentions politiques à l’époque abordaient les stratégies plus élevées dans l’échelle de circularité.

La même évaluation des intentions politiques que dans le projet de système de suivi n’a pas été répétée dans l’ICER-2023. C’est regrettable. Il aurait également été intéressant de disposer d’une telle évaluation pour les voies de conseil des équipes de transition circulaire qui sont examinées en détail au chapitre 3 du NPCE.

L’ICER-2023 note, sur la base de recherches PBL antérieures, que relativement peu d’entreprises mettent encore en œuvre des stratégies de circularité plus élevée. Le NPCE souhaite donc que ces stratégies fassent l’objet d’une plus grande attention. Cette observation vient après le chapitre 3 sur les voies de conseil tels qu’ils ont été élaborés par les équipes de transition concernées.

La section 2.1 du NPCE aborde déjà la manière dont les quatre boutons de substitution et de boucle étroite, lente et fermée doivent être traduits en mesures. En fait, quatre pages sont consacrées à la substitution, deux pages à la réduction de la boucle et trois pages au ralentissement de la boucle. Onze pages sont consacrées à la fermeture de la boucle, c’est-à-dire au traitement des déchets de haute qualité. Cinq d’entre elles traitent du recyclage et les autres de la collecte (séparée) des déchets, de l’incinération et de la mise en décharge. L’accent est donc mis sur le traitement des déchets.

Les deux pages consacrées à la réduction de la boucle indiquent, entre autres, que le gouvernement central ne s’oriente pas directement vers une réduction de la production et de la consommation, car les citoyens doivent pouvoir choisir librement. Le NPCE mentionne l’interdiction récente d’un certain nombre de produits en plastique jetables et signale une orientation indirecte, notamment par le biais de la fiscalité et de la sensibilisation. Cependant, rien de tout cela n’est encore très concret. L’exemple concret de la taxation des produits du tabac n’a pas grand-chose à voir avec l’économie circulaire, mais plutôt avec la santé publique.

Le projet de règlement sur les emballages de la Commission européenne, qui remplacera la directive actuelle sur les emballages, s’engage fortement en faveur de la réutilisation des emballages. Cela ne manquera pas d’avoir un impact sur la politique néerlandaise en matière d’emballages. Le chapitre 3 du NPCE traite en détail des ambitions et des mesures pour les chaînes de produits prioritaires, ainsi que d’une sélection de groupes de produits spécifiques couverts par ces chaînes.

En ce qui concerne la gouvernance, au chapitre 5, le NPCE note à juste titre que les groupes de produits se trouvent à différents stades de la transition circulaire et qu’ils nécessitent donc des approches et une flexibilité différentes. En fait, de nombreuses petites transitions doivent être menées de front.

Le NPCE a également raison d’affirmer qu’il est nécessaire de convenir d’un certain nombre de composants de manière uniforme sur les grandes lignes, et d’expliciter qui en est responsable. En ce qui concerne RNB, une chose n’est pas dite.

La réduction de l’empreinte des Pays-Bas sur les matières premières nécessite un changement dans notre relation à consommer moins et différemment. Ce changement est nécessaire au niveau des groupes de produits, mais il serait utile que ce changement soit également communiqué par le gouvernement et la politique à un niveau global.

Outre les entreprises néerlandaises, les citoyens néerlandais doivent également être sensibilisés au fait que les choses doivent et peuvent être faites moins et différemment, et que cela ne signifie pas nécessairement un niveau de prospérité moindre. De nombreuses personnes le comprennent et divers médias y prêtent de plus en plus attention, comme récemment le NRC et CNVconnective. CBS a constaté que, en grande partie sous la pression des prix du gaz, la consommation de gaz aux Pays-Bas n’a jamais été aussi basse depuis 50 ans (la contribution de la pauvreté énergétique à ce phénomène n’est pas très réjouissante, bien sûr).

La société semble au-delà de “La Haye”. La politique et le gouvernement sont plutôt discrets sur le fait de consommer moins et différemment. Même le NPCE ne plaide pas vraiment en faveur de ce débat social et de cette innovation sociale nécessaires. Si nous voulons vraiment mettre en place la transition circulaire aux Pays-Bas, il est très utile que la grande majorité des gens soient d’accord avec le changement nécessaire dans la façon de penser et de faire.

Nous avons également publié une analyse de la stratégie néerlandaise sur les matières premières. Elle est disponible ici.

À partir du 1er avril 2023, la consigne sur les canettes sera en place. “Ce samedi, nous ferons à nouveau la fête, car il s’agit de la deuxième grande victoire dans ce dossier de longue haleine, après l’introduction de la consigne sur les petites bouteilles en plastique le 1er juillet 2021”, a déclaré Suze Govers, de Recycling Netwerk Benelux. “Mais, tout en étant heureux et fiers de ce résultat, nous trouvons regrettable que les consommateurs ne puissent plus récupérer leur consigne partout, et le montant de 15 centimes d’euro est également trop faible pour que le plus grand nombre possible de canettes soient rapportées.”

Comme pour les bouteilles, les canettes feront l’objet d’une consigne de 15 centimes d’euro. Les consommateurs récupéreront ce montant lorsqu’ils rapporteront leur canette, par exemple au supermarché. Les Pays-Bas disposaient déjà d’une consigne sur les grandes bouteilles en PET (consigne de 25 centimes d’euro) et, depuis l’été 2021, une consigne est également en place sur les petites bouteilles en PET. Cette mesure a immédiatement entraîné une diminution significative de la part de ces bouteilles parmi les déchets sauvages.

En revanche, la part des canettes dans les déchets sauvages n’a fait qu’augmenter ces dernières années. Nous pensons qu’après l’introduction d’une consigne sur les canettes, nous assisterons aussi bientôt à une forte diminution, tout comme pour les bouteilles en plastique.

L’introduction d’une consigne sur les canettes n’est pas suffisante à elle seule. Le système doit de plus être mis en place correctement en tenant compte du consommateur afin de garantir que le plus grand nombre possible de canettes soient retournées.

Montant de la consigne trop faible

Nous pensons que le montant de la consigne de 15 centimes d’euro sur les canettes est trop faible. La consigne sur les canettes est une nouveauté pour les consommateurs et ils doivent s’y habituer. Un montant de consigne suffisant aide les gens à prendre conscience et à adopter de nouveaux comportements. En outre, le gouvernement néerlandais a inscrit dans la loi que 90 % des canettes (et des bouteilles) doivent être rapportées, et un montant de consigne suffisant y contribue.

En ce qui concerne les petites bouteilles en plastique soumises à une consigne de 15 centimes d’euro, moins de 90 % d’entre elles sont encore collectées. En Allemagne, la consigne est de 25 centimes d’euro pour tous les contenants de boissons et 98 % d’entre eux sont rapportés. Au même moment, si moins d’emballages de boissons sont retournés, les supermarchés doivent rendre moins de consigne que ce que les consommateurs payent. Ainsi, des faibles taux de retour se traduisent par des gains financiers pour les entreprises, au détriment des consommateurs.

Les consommateurs devraient pouvoir récupérer leur consigne dans beaucoup plus d’endroits

L’idée de la consigne est qu’en tant que consommateur, vous récupérez votre argent lorsque vous rapportez votre emballage de boisson. Or, ce n’est pas le cas dans de nombreux points de vente, comme les cinémas, les pharmacies et les parcs d’attractions. Dans ces lieux, vous pouvez tout au plus laisser votre bouteille, et bientôt votre canette, dans une poubelle spécifique, mais aucune consigne n’est versée en échange de ce bon comportement. L’industrie inclut ces lieux lorsqu’elle parle des plus de 27 000 points de collecte aux Pays-Bas, mais cela est trompeur car ils ne font pas réellement partie du système de consigne. Le fait qu’à tous les endroits où l’on peut acheter des bouteilles et des canettes, il n’y ait pas de remboursement de la consigne rend difficile pour les consommateurs de récupérer leur argent. C’est une mauvaise chose et cela nuit au fonctionnement du système de consigne – et donc à l’impact environnemental escompté.

Suze Govers : “Le gouvernement est conscient que le système de consigne des bouteilles en plastique ne fonctionne pas suffisamment bien et il est également conscient de ce qui doit changer, mais il ne prend pas les devants. Par conséquent, nous rencontrerons bientôt les mêmes problèmes avec les canettes”.

Retard

Selon la loi, la consigne sur les canettes aurait dû commencer le 31 décembre de l’année dernière. L’industrie avait presque deux ans pour mettre en place le système, mais elle a perdu plus d’un an en explorant d’abord la possibilité d’une collecte à l’extérieur des supermarchés. Peu après que ce plan ait été stoppé sous la pression politique et sociale et que la collecte dans les supermarchés ait été annoncée, l’industrie a déclaré qu’elle manquait de temps et qu’elle n’appliquerait pas la consigne sur les canettes avant le 1er avril 2023. Le gouvernement n’a pas voulu suivre l’annonce de l’industrie, mais a dû plier face à l’industrie, après que le Conseil d’État ait jugé plausible la contrainte temporelle avancée par l’industrie.

La consigne est un dossier de longue haleine aux Pays-Bas. Il n’aura pas fallu moins de 20 ans aux gouvernements successifs pour décider d’étendre la consigne – et, dans un premier temps, uniquement pour les petites bouteilles en plastique. Avec beaucoup d’autres – organisations environnementales, municipalités, organisations de consommateurs, ramasseurs de déchets individuels et membres du Parlement – nous nous battons pour cette expansion en faveur de l’environnment depuis des années. Nous aimerions revenir sur certains des moments qui ont contribué à la décision finale d’introduire également la consigne sur les canettes.

La soupe de plastique ? Les canettes contiennent également du plastique

Lorsque la secrétaire d’État Stientje van Veldhoven (D66) a étendu le système de consigne aux petites bouteilles en plastique en mars 2018, les critiques fusaient sur le fait que les canettes ait été laissées de côté. Van Veldhoven avait alors indiqué qu’elle se concentrait exclusivement sur les bouteilles, principalement en raison de “l’urgence de la soupe au plastique”. Le 1er juillet 2019, Recycling Netwerk publiait une vidéo dans laquelle elle montrait que les canettes contiennent également du plastique. Cela a contribué à remettre la consignes sur les canettes à l’ordre du jour politique.

La souffrance des vaches et le revirement du CDA

Lorsqu’une étude commandée par Recycling Netwerk Benelux a montré que des milliers de vaches tombent malades et meurent chaque année à cause des déchets et que les canettes jouent un rôle majeur dans cette situation, la fédération d’agriculteurs LTO a rejoint l’Alliance pour la Consigne. Ce soutien et ces recherches ont ainsi provoqué un revirement au sein du CDA (Appel chrétien-démocrate), sous l’impulsion de Maurits von Martels, porte-parole de l’économie circulaire et éleveur de vaches laitières. Avec ChristenUnie et D66, le CDA a alors déposé une motion qui a finalement étayé la décision en faveur de la consigne sur les canettes.

L’encouragement social a accéléré la décision

Depuis la fin de l’année 2017, l’Alliance pour la Consigne, qui connaît une croissance très rapide, demande l’introduction de la consigne sur l’ensemble des bouteilles en plastique et canettes. Parmi les plus de 1 300 partenaires se réunissent pas moins de 98 % des municipalités néerlandaises. Lorsqu’il est devenu évident qu’une décision sur les canettes ne serait prise que par le gouvernement suivant, l’Alliance pour la Consigne a lancé une campagne ciblée pour appeler à cette introduction : “La consigne, Yes We Can !“. Les entreprises, organisations et municipalités participantes ont utilisé des affiches colorées pour encourager le gouvernement – et plus particulièrement la secrétaire d’État de l’époque, M. Van Veldhoven – à prendre une décision en faveur de la consigne sur les canettes au cours de cette législature. Dans des vidéos, les députés Cem Laçin (SP), Carla Dik-Faber (ChristenUnie) et, plus tard, Maurits von Martels (CDA), ainsi que Sandra Molenaar, directrice de l’Association des consommateurs, ont également applaudi Mme Van Veldhoven pour qu’elle prenne elle-même la décision, ce qui s’est produit.

Retrouvez notre analyse ici

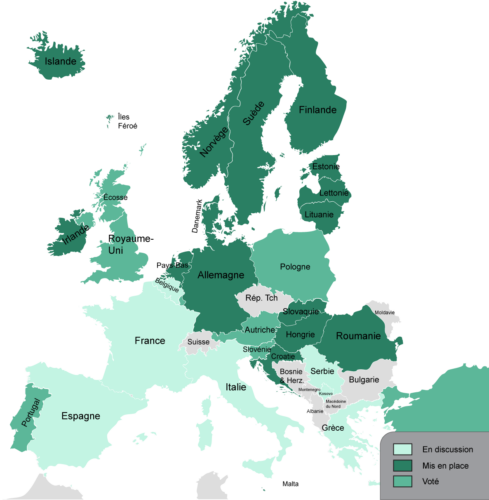

Le gouvernement flamand a décidé, juste avant Noël, d’introduire une consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes en 2025, en concertation avec les deux autres régions. L’industrie belge de l’emballage promeut un système de consigne “numérique” comme alternative au système classique de consigne où l’on récupère de l’argent dans les supermarchés et autres points de vente. L’organisation environnementale Recycling Netwerk Benelux compare les deux systèmes.

Le ministre de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) a pris l’initiative d’introduire un système de consigne sur toutes les bouteilles et canettes en plastique d’ici 2025. Elle a pris cette décision lorsque les chiffres de l’OVAM ont montré que 18,171 tonnes de déchets sauvages doivent encore être nettoyées en Flandre chaque année.

Fin décembre, le gouvernement flamand a donné à l’industrie de l’emballage belge un délai pour tester leur proposition de consigne numérique via des projets pilotes. Avec cette consigne numérique, deux codes par emballage consigné devraient être scannés avant de pouvoir les jeter dans le sac bleu à la maison ou dans des “poubelles bleues publiques”. La ministre a demandé à ce que l’évaluation de ce système soit faite d’ici la fin 2023.

L’objectif final est d’introduire la consigne sur les bouteilles et les canettes en 2025 avec un système qui soit non seulement techniquement réalisable mais aussi accessible à tous. Ce système devra également efficacement réduire radicalement les déchets sauvages et promouvoir un recyclage de haute qualité des matériaux collectés.

La ministre de l’environnement Zuhal Demir (N-VA) a expliqué que, si le système numérique ne prouve pas être supérieur à un système de consigne classique, c’est ce système classique, avec retour en point de vente, qui sera introduit. Avec ce système, les consommateurs récupèrent leur consigne lorsqu’ils rapportent leurs canettes et bouteilles vides en points de vente. L’OVAM a confirmé les dires de la ministre dans son appel aux entreprises souhaitant jouer un rôle dans la mise en place du système.

Un système de consigne numérique n’a encore jamais été mis en place dans le monde. Il n’y a pas d’exemple pratique pour savoir si et comment il fonctionnerait. Il n’y a pas non plus de données empiriques démontrant que ce système pourrait permettre d’obtenir les mêmes résultats que la consigne classique. Il existe peu d’études sur le sujet, dont l’étude “Every Packaging Counts – DDRS Blueprint” que l’industrie belge de l’emballage a commandée à PricewaterhouseCoopers (PwC).

Cette étude a été livrée à l’industrie de l’emballage à la fin du mois de septembre 2022. Cette dernière l’a alors gardée secrète. Ce n’est qu’après la décision d’introduction du gouvernement et sous la pression de l’opposition et des médias que la ministre Demir a fait en sorte que l’étude soit rendue publique, le 13 janvier 2023, trois semaines après la décision du gouvernement flamand.

Nous avons analysé cette étude sur la consigne numérique. L’industrie de l’emballage a demandé au bureau de conseil PwC de produire une étude qui pourrait “servir d’argument clair et chiffré expliquant pourquoi cette approche est meilleure que le système de consigne classique”. C’est pourquoi nous portons également un regard critique sur l’étude, en soulignant ses limites et les questions qui doivent toujours être résolues.

Notre analyse présente les deux systèmes, y compris leurs coûts respectifs et leur planning de mise en place. Nous posons la question de savoir si ce système numérique peut être aussi efficace que le système classique en termes de réduction des déchets, de taux de retour de matériaux de haute qualité et du potentiel de réemploi. Pour l’essentiel, l’étude PwC ne prouve pas que l’introduction d’une consigne numérique est réalisable à l’horizon 2025 (au contraire). L’étude PwC ne démontre pas non plus que le système de scan permettrait de réduire efficacement les déchets sauvages (ce que la consigne classique a prouvé).

D’une part, notre analyse met en avant les nombreux risques pour les consommateurs: exclusion des personnes qui n’ont pas accès à Internet , ou à un compte en banque. Seulement la moitié de la population belge dispose des compétences numériques nécessaires. La nécessité de partager des données personnelles, les risques de fraudes ou de mauvaise utilisation du système sont également problématiques pour les utilisateurs. Ces obstacles mettent en danger l’adhésion au système, et donc son succès.

Plus largement, notre analyse souligne que la consigne numérique ne répond pas aux objectifs d’amélioration de la qualité du recyclage, ou d’alignement avec les standards européens vers le réemploi. Cela est très problématique car l’Europe prévoit une évolution rapide vers une économie plus circulaire au niveau européen. L’impact sur les déchets sauvages, n’est pas non plus démontré. Cela alors que, la lutte contre les déchets sauvages était le point de départ de la ministre Zuhal Demir quand elle a annoncé le système de consigne

L’étude PWC montre finalement qu’un système numérique nécessiterait une contribution importante des municipalités belges. Que ce soit pour la mise en place de plus de 136 000 poubelles publiques supplémentaires ou la gestion éventuelle de home-scanners pour les ménages.

Notre analyse montre que la faisabilité du système numérique est loin d’être prouvée. Par conséquent, il est irréaliste de penser que la consigne numérique pourrait être lancée dans le temps imparti, c’est-à-dire pour une introduction en 2025. De nombreux éléments doivent encore être mis au point : L’analyse coûts-avantages manque de données et comporte des calculs incorrects, et la couche de gouvernance de l’étude est absente.

Plus inquiétant encore, l’étude de PwC ne démontre pas que le système numérique permettrait d’atteindre les objectifs visés, à savoir la réduction des déchets sauvages et l’amélioration de la qualité du recyclage. Pourquoi mettre en place un système numérique dont l’efficacité n’est pas prouvée ? Surtout quand le système traditionnel fonctionne et est mis en place dans toute une série de pays européens.

Enfin, ce système ne semble pas être accessible à tous les consommateurs et fait peser une charge financière et organisationnelle inutile sur les municipalités.

Le détail des éléments cités ci-dessus est à retrouver dans notre analyse complète ici.

Avec le Black Friday et les achats de Noël derrière nous, nous avons une fois de plus vu défiler de nombreuses offres. De nombreuses marques de vêtements ont également tenté de nous convaincre des “meilleures affaires” et des “plus belles tenues de Noël”. Cependant, l’industrie textile (européenne) (vêtements, chaussures et textiles ménagers) a un impact négatif considérable. Après l’alimentation, le logement et la mobilité, l’industrie textile est la plus nuisible au climat et à l’environnement. Cependant, la quantité de vêtements que nous consommons en Europe a augmenté de 40 % au cours des dernières décennies. Dans le même temps, la qualité de ces vêtements s’est rapidement détériorée et leur composition a changé. Une proportion croissante de nos vêtements est fabriquée en tissus synthétiques, tels que le polyester, l’acrylique et le polyamide. La production de ces tissus nécessite des ressources non renouvelables telles que le pétrole et le gaz. Actuellement, l’industrie textile consomme environ 1,35% de la consommation mondiale de pétrole. Cela peut sembler peu, mais c’est plus que la consommation annuelle totale de pétrole d’un pays comme l’Espagne. D’autres tissus sont encore très dommageables pour la planète ; par exemple, la production de coton nécessite beaucoup de terres et d’eau – environ 2 500 litres pour une chemise – et l’industrie du coton utilise beaucoup de pesticides (remarque : cela ne s’applique pas au coton biologique).

Ainsi, si les matières synthétiques ne sont pas les seules coupables au sein de l’industrie textile polluante, leur prolifération est problématique. Parce que les tissus synthétiques sont moins chers à produire et parce que la production peut être mise à l’échelle relativement facilement, ces tissus sont l’un des moteurs de la fast fashion. Les vêtements synthétiques bon marché sont plus facilement jetés (en moyenne après 7 à 8 utilisations), se dégradent plus rapidement et libèrent de grandes quantités de microplastiques. Et nous sommes encore loin d’un changement de situation : la part des tissus synthétiques ne devrait qu’augmenter dans les années à venir (voir figure 1).

Figure 1 – Production mondiale de fibres par type entre 1980-2030 – Source

Il est clair que l’industrie textile est encore loin d’être durable en ce qui concerne les matières premières. Actuellement, seul environ 1% des textiles collectés sont recyclés en nouvelles fibres textiles (voir figure 2). Cela signifie que 99 % de nos textiles finissent dans des incinérateurs, des décharges ou ailleurs. En 2015, cela représentait quelque 500 milliards de dollars de ressources gaspillées. Dans le même temps, la fast-fashion et bon marché ne fait qu’accroître la montagne de déchets et le recyclage de fibre à fibre des tissus synthétiques est encore plus difficile que celui des tissus naturels.

Figure 2 – Flux mondiaux de matières pour l’habillement en 2015 – Source

Notre consommation de textile et l’utilisation de matières premières vierges pour sa production doivent être réduites de manière drastique, mais comment ? Tant en Europe qu’aux Pays-Bas, des efforts sont faits pour traiter les textiles de manière plus durable. Par exemple, la stratégie européenne pour des textiles durables et circulaires prévoit de s’attaquer à la fast-fashion, de mieux collecter et traiter les textiles jetés à la poubelle, de lutter contre la destruction des textiles invendus et de se concentrer sur des textiles qui durent plus longtemps, sont réutilisables, réparables et recyclables. Cela se fait, entre autres, par l’introduction de la REP sur les textiles, dans le cadre de la révision de la directive-cadre sur les déchets. Toutefois, l’expérience acquise dans d’autres domaines d’action, comme les emballages, montre que la transformation de ces idées (ambitieuses) en propositions concrètes aboutit souvent des ambitions moindre que celle espérées.

Les Pays-Bas réglementent également le secteur du textile : la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les producteurs de textile s’appliquera à partir de 2023. En raison d’un avis tardif du Conseil d’État, l’introduction a été reportée du 1er janvier 2023 à plus tard dans l’année. Même dans ce schéma, le niveau d’ambition est décevant. Comme nous l’avons écrit l’année dernière, les objectifs combinés déclarés pour la réutilisation et le recyclage (de fibre à fibre) donnent une image déformée du niveau d’ambition, la prévention est complètement absente (alors que la directive-cadre sur les déchets l’exige) et nous savons maintenant que la gouvernance défaillante des systèmes REP nuit sérieusement à leur efficacité. Cela a été récemment réaffirmé lorsque l’organisation REP pour l’emballage a saboté l’introduction souhaitable de la consigne sur les canettes.

L’avis du Conseil d’État (RvS) sur la REP pour les textiles, publié en décembre, aborde globalement quatre questions : 1) les détails concrets de la collecte et du traitement des textiles dans le cadre de la REP, 2) les relations entre la responsabilité des producteurs et des autres parties prenantes, 3) la nécessité d’établir une REP pour garantir l’applicabilité, et 4) le point de mesure des objectifs.

Le Conseil demande au ministère des infrastructures et de la gestion de l’eau d’expliciter ce à quoi ressemblera le “système global de collecte des textiles avec l’introduction de la REP”. Une attention particulière doit être accordée ici à la définition de toutes les responsabilités et à la manière dont elles sont liées les unes aux autres. Le Conseil d’État estime qu’il est insuffisant de supposer qu’imposer des obligations légales conduira automatiquement à un système REP efficace. Le Conseil d’État se réfère ici à l’article 8 bis de la directive-cadre sur les déchets. Bien qu’il s’agisse là d’un point important, le Conseil d’État aurait également dû faire référence à l’article 8 bis (6) de la directive-cadre, qui oblige les États membres à assurer un dialogue régulier entre un large groupe d’acteurs impliqués dans un système REP, y compris les producteurs, les autorités locales et les organisations de la société civile. Compte tenu de l’absence de cette disposition dans les systèmes REP actuels, la REP textile devraient inclure une disposition qui la consacre correctement. L’absence de cette possibilité de dialogue élargi a pour conséquence que les organisations de la REP représentent désormais principalement les intérêts des producteurs. Compte tenu de la faible transparence, elles ne sont plus très responsables à cet égard.

La RvS suggère également d’inclure dans l’explication qu’une organisation de producteurs (PRO) est établie en temps opportun (au début de la REP) car l’applicabilité et la faisabilité sont compromises sans une telle organisation. S’il est vrai qu’une organisation de producteurs facilite le respect des règles, c’est ignorer le fait qu’en raison d’un manque de bonne gouvernance, les organisations de producteurs se transforment en lobbys précisément à cause de la législation. C’est une autre raison pour laquelle la REP textile doit établir les cadres adéquats pour le bon fonctionnement d’une organisation de producteurs.

Enfin, l’avis aborde le point de mesure des objectifs. Le rapport de recherche du Rebel Group recommande de mesurer les objectifs par rapport au nombre de kilogrammes de textiles jetés. Pourtant, le ministère a choisi de demander à l’industrie de rendre compte des kilos de textiles mis sur le marché. La RvS souligne que l’ILT (Inspection de l’environnement et des transports) indique dans son test d’application que ces chiffres sont susceptibles d’être frauduleux, car les producteurs pourraient potentiellement manipuler les chiffres. Nous avons indiqué précédemment que dans le cadre des systèmes REP, le gouvernement se met dans une position où il dépend des données fournies par l’industrie. Cependant, cela s’applique non seulement aux rapports faits par les entreprises individuelles, mais aussi aux organisations de producteurs qui rapportent au nom des entreprises.

Enfin, il convient de mentionner la note d’information Kleding – Een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie : van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie de Kiki Hagen (D66). Cette note présente plusieurs propositions que D66 estime nécessaires pour une industrie du textile plus durable. Nous mettons en évidence certaines de ces propositions ci-dessous.

Une transparence radicale

Le document fait valoir que les déclarations de durabilité sont souvent infondées, ce qui fait qu’il est difficile pour les consommateurs de savoir où elles en sont. La proposition de Kiki Hagen consiste à imposer des exigences normalisées aux produits textile, en définissant ce qui est durable et ce qui ne l’est pas. En outre, les informations devraient être disponibles non seulement sur la durabilité d’une ligne particulière (comme les produits Conscious de H&M), mais aussi sur la durabilité de l’entreprise dans son ensemble. Enfin, D66 propose également un éco-score (comme le nutri-score), des amendes plus élevées pour le greenwashing et une obligation d’information concernant les politiques de retour.

RNB pense que ces propositions constitueraient un grand pas dans la bonne direction. Un manque de transparence – en termes de revendications, de chiffres de production et d’utilisation des matériaux – combiné à la volonté de faire le plus de profits possible, entrave la transition vers une industrie textile durable.

Une plus grande responsabilité pour les producteurs

Pour lutter contre la fast fashion, D66 souhaite que les producteurs soient incités, via des systèmes REP, à revoir leur processus de conception. Cela peut se faire en augmentant les taxes que les producteurs versent aux organisations REP pour les produits non durables, en intégrant le droit à la réparation. Mais aussi en créant un rôle plus actif pour au Rijksoverheid en tant que chef de discussion lorsqu’il s’agit de dépenser des fonds, et en donnant aux autres parties prenantes (telles que les municipalités) plus d’influence et de parole. La directive sur l’écoconception sur laquelle l’Europe travaille joue également un rôle important. Il convient d’examiner, entre autres, l’origine des matériaux, leur caractère renouvelable, l’utilisation de pesticides et de produits chimiques et l’élimination progressive des matériaux fossiles (non recyclés).

Outre ces points, le document d’information traite également de la lutte contre la pollution par les microplastiques et de la promotion des chaînes circulaires par un meilleur soutien aux leaders du domaine du durable.

En tant qu’organisation environnementale, nous sommes très heureux de la note d’initiative de D66. Outre les points mentionnés ci-dessus, nous pensons qu’un plan clair de prévention des produits – et donc de l’utilisation de matières premières vierges – fait toujours défaut. Cela s’applique à la politique nationale et internationale et devrait également être inclus dans la définition d’un article ou d’un processus de production “durable”. La durabilité devrait être mesurée, entre autres, par la mesure dans laquelle les matières premières vierges sont évitées. Un vêtement qui n’est pas produit et donc pas acheté par les consommateurs est en fin de compte la solution la plus durable. Pour remédier à la gouvernance défaillante des systèmes REP aux niveaux national et international, nous nous engageons à :

L’organisation environnementale Recycling Netwerk Benelux soutient la décision du gouvernement flamand de mettre en place, en concertation avec les deux autres régions, un système de consigne qui soit opérationnel d’ici à 2025. Il souhaite introduire une consigne de 20 à 25 centimes d’euro sur toutes les bouteilles en plastique et les canettes jusqu’à 3 litres.

Cependant, le choix du gouvernement flamand de donner la possibilité, en 2023, à l’industrie de tester, via des projets pilotes, leur système de scan constitue un risque très important de retard, de report et d’annulation. Avec ce système, pour pouvoir récupérer leur consigne, les consommateurs devraient scanner les QR-codes présents sur leurs emballages ainsi que sur le sac bleu. Il aurait été préférable d’opter immédiatement pour un système clair et simple en exigeant des points de vente, avec une obligation de reprise, qu’ils rendent aux consommateurs leur consigne.

Pour éviter tout retard, nous demandons au gouvernement flamand de s’assurer que le système de consigne puisse effectivement démarrer en 2025. Pour cela, parallèlement aux tests qui seront menés par l’industrie, le gouvernement doit élaborer un plan solide pour un système de Retour en point de vente (Return-to-retail). La participation et la concertation avec les parties prenantes sociétales telles que les municipalités, les organisations de consommateurs et les organisations environnementales est cruciale. Cela aussi bien pour les tests du système de scan, que pour l’élaboration d’un système avec retour en point de vente.

Des études montrent que le système de scan proposé par le secteur de l’emballage n’est pas encore prêt à être utilisé. Il n’existe encore nulle part dans le monde de système de consigne permettant aux consommateurs de récupérer leur argent via des QR-codes. On ne sait pas quand, ou même si, la technologie sera prête à être mise sur le marché.

Selon Statistiek Vlaanderen, 46 % des Flamands ne possèdent pas de compétences numériques de base. Il y a donc un risque certain que de nombreuses personnes aient des difficultés à récupérer leur consigne avec un système de QR-code qui nécessite un smartphone. Outre un smartphone, des “home scanners” pourraient être utilisés pour permettre de récupérer la consigne, mais ils nécessiteraient eux aussi l’accès à une connexion internet ainsi que le lien à un compte en banque. Des questions sur la manière dont les consommateurs pourront récupérer leur argent et sur les garanties de protection de la vie privée demeurent.

Il existe également des défis techniques : la technologie permettant d’imprimer à grande vitesse des QR-codes individuels sur des canettes doit encore être inventée. Un système complètement nouveau et complexe doit également être mis en place au niveau informatique. Il reste donc de nombreuses questions fondamentales à résoudre d’ici à la fin de 2023.

La question est également de savoir si le plan est conforme au plan européen concernant le règlement sur les emballages et les déchets d’emballages. Le 30 novembre, la Commission européenne a en effet présenté le nouveau règlement qui vise, entre autres, à encourager les emballages réutilisables. Le futur système belge devra donc aussi permettre le réemploi des emballages de boisson.

Les milieux d’affaires ont commandé une étude à PriceWaterhouseCoopers et ont fait pression, sur la base de cette étude, pour un système numérique. Mais ils refusent de rendre cette étude publique. Il est important que la collecte de données et les recherches menées par l’industrie, qui se poursuivront en 2023, soient davantage transparentes. Cela pour permettre une prise de décision pour un système de consigne qui se fasse en toutes connaissances de cause.

Les systèmes de consigne, qui ont fait leurs preuves, avec collecte au point de vente, existent depuis des années dans 48 régions du monde. Ils prouvent chaque jour que ce type de système fonctionne. Pour ce système, il n’y pas besoin d’études supplémentaires nécessaires concernant le fonctionnement technique, les problèmes de confidentialité ou les risques de “fracture numérique”.

Nous continuons donc à demander aux ministres de l’environnement des trois régions de mettre en place un système de consigne qui a fait ses preuves, qui fonctionne efficacement contre les déchets sauvages, permet un recyclage de qualité et permet le réemploi. Selon nous, cela passe encore par la collecte via les supermarchés et les points de vente, comme dans tous les autres pays où la consigne est efficace.

Le Conseil d’État a déclaré aujourd’hui qu’il jugeait “plausible” que des problèmes informatiques empêchent l’industrie de respecter la date légale de début de la consigne sur les canettes. C’est pourquoi les sanctions préventives de l’Inspection de l’environnement et des transports néerlandais (ILT) ne seront pas appliquées. La secrétaire d’État Vivianne Heijnen a déclaré à maintes reprises que la date de début légale est fixe et que les entreprises ne peuvent pas s’en écarter. Cette décision de justice montre maintenant que le gouvernement ne forcera pas les entreprises à respecter la loi.

L’organisation environnementale Recycling Netwerk répond : “Malgré un temps de préparation de près de deux ans, les milieux d’affaires ne sont pas prêts à ajouter les canettes au système de consigne pour le 31 décembre. En général, les pays qui mettent en place une consigne introduisent le système complet [sur tous les emballages concernés] en un an. Ce retard montre l’absence totale de succès de la part des entreprises néerlandaises. De plus, après l’arrêt rendu aujourd’hui par le Conseil d’État, il semble que les milieux d’affaires pourront désormais s’en tirer sans être pénalisés.”